Желаете связать красивую шапку спицами? Пожалуйста, в серые городские будни эта вязаная шапочка будет смотреться ярким пятном.

Вязаная шапка с узором

РАЗМЕР

■ 56

Вам потребуется

■ 200 г пряжи красного цвета (100 % шерсть; 100 г / 100 м)

■ 30 г меланжевой пряжи «травка» красного цвета с люрексом (85 % полиэстр, 15 % люрекс; 50 г/ 65 м)

■ Спицы № 4,5

■ Крючок № 3

Плотность вязания

10 х 10 см * 18 п. х 22 р.

Выполнение работы

Связать шапку спицами

Набрать 3 и. Вязать изн. гл., приб. по 1 п. с обеих сторон в кажд. 2-м р. После того как на спицах будет 15 п., провязать 10-12 р. без. приб. Затем провязать все п. по 2 вм. изн., кроме первой и посл. п. На оставшихся п. провязать 10 р. и снова приступить к приб. п. Приб. по 1 п. с обеих сторон в кажд. 2-м р.

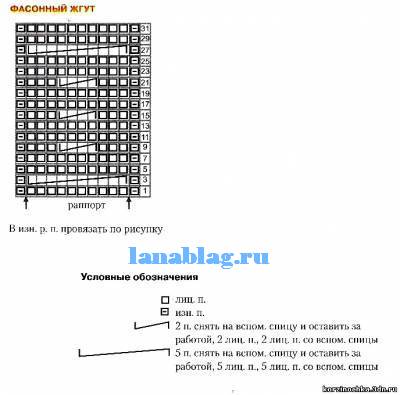

После того как на спицах будет 19 п., приступить к работе по схеме, распределив п. след, образом:

кром. п., 5 изн. п., 10 п. фасонного жгута, 2 изн. п.,

кром. п. Провязать 81 р., повт. с 1-го по 27-й р. схемы 3 раза.

Далее уб. п. до 9-10 п., провязывая все и. по 2 вм. изн., кроме первой и посл. п. После этого провязать 10 р., а затем приб. п. до 15 по 1 п. с обеих сторон в кажд. 2-м р. Провязать 10-12 р. без приб. Затем провязывать по 2 вм. изн. с обеих сторон в кажд. 2-м р. Оставшиеся 3 п. провязать вм. изн. П. закрыть.

Из кром. и. полосы (со стороны с 2 изн. п.), расположенных между узкими участками, набрать 84 п. и провязать 9 р. лиц. гл. Перейти на изн. гл., и, провязав 2 р., приступить к оформлению донышка шапочки. Для этого провязать кажд. 9-ю и 10-ю п. вм. изн.

Далее провязывать по 2 п. вм. изн. кажд. 8-ю и 9-ю, 7-ю и 8-ю, 6-ю и 7-ю, и т. д. до тех пор, пока на спицах не останется 8 п. Оставшиеся п. перенести на нить и туго стянуть. Отпарить донышко шапочки. Выполнить задний шов. По линии 1-го р. изн. гл. пряжей «травкам набрать 84 п. и провязать лиц, гл. 5 р. Закрыть все п. Сшить рулик.

По нижнему краю шапочки выполнить 1 р. ст. 6/н пряжей «травка». Завязать узел.

В осеннюю погоду нам никак не обойтись без тёплого и уютного шарфа.

В женской моде шарф — это отдельная религия, ведь именно он во многих случаях является финальным аккордом произведения.

Стильные аксессуары задают тон любому наряду: добавляют изюминку и в целом завершают образ. Для осени и зимы самым подходящим аксессуаром станет ажурный шарф, который можно связать собственными руками.

Представленный шарф выполнен крючком несложным филейным узором из полушерстяной пряжи.

Размер 50 х 200 см

Вам потребуется: 250 г пряжи (тонкая п/шерсть); крючок №3.

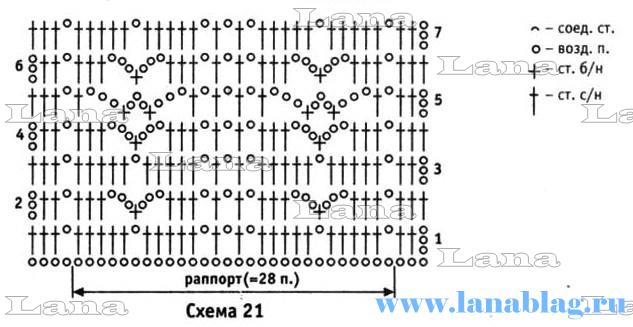

Вязание шарфа: набрать 99 возд. п. + 3 п. подъема и вязать узором по схеме (- 5 раппортов + 19 п. для симметрии), повторяя со 2-го по 7-й ряды. На желаемой высоте по окончании раппорта связать 1-й ряд столбиками без накида и закончить работу.

Схема вязания шарфа крючком:

Комплект красной шляпки и шарфа, украшенных узором плетенка, выглядит очень привлекательно и модно.

Материалы: 300 г красной пряжи «ПОПУЛЯРНАЯ» (50% шерсти, 45% акрила, 5% акрила объемн.), спицы № 4.

Платочная вязка:лиц. и изн. р. - лиц. п.

Узор «плетенка»: (число петель кратно 6 + 2 кром.). 1-й р.: лиц. п.; 2-й р.: изн. п.; 3-й и 5-й р.: вязать все петли лиц. с тремя накидами (ввести спицу в петлю и обмотать нитью конец спицы 3 раза); 4-й р.: *6 п. снять, не провязывая и одновременно спуская накиды, перевести эти 6 п. на левую спицу, правую спицу ввести в 4-ю, 5-ю, 6-ю п., перекинуть их через первые 3 п., снова надеть на левую спицу, провязать все 6 п. поочередно изн.*, повторять от*; 6-й р.: 3 п., спуская накиды, поочередно провязать изн., *6 п. снять на правую спицу, не провязывая и одновременно спуская накиды, левой спицей поднять первые 3 п., протянуть через них 3 следующие, надеть их на левую спицу и провязать поочередно все 6 п. изн., повторять от 3 изн. Повторять узор с 3-го р.

Описание вязания шляпки:набрать 92 п. и связать 18 р. платочной вязкой (поля шляпки). Тулью шляпки высотой 12 см вязать узором «плетенка». Затем вязать донышко платочной вязкой. В 1-м р. вязать по 2 п. вместе лиц. Такие убавления повторять через каждые 3 р., пока не закончатся петли. Выполнить шов шляпки.

Описание вязания шарфа:набрать 26 п. и вязать платочной вязкой. Через 20 р. вязать узором «плетенка», повторить с 3-го р. по 6-й р. 2 раза. Продолжить платочной вязкой и на высоте 130 см закончить шарф в зеркальном отражении (узором «плетенка» и платочной вязкой). Закрыть петли.

А жизнь древней, чем ты, чем я, и даже

Древней того, что выше нас с тобою.

А люди — как природа: здесь для них

Веселье стало жизненным укладом,

Хотя империи катятся в пропасть рядом.

А слава — даже слава Бонапарта —

Есть детище газетного азарта.

Апостол Петр сидел у райских врат.

Его ключи порядком заржавели:

Уж много дней и много лет подряд

Дремал святой привратник от безделья.

Бегу от самого себя,

Ищу забвенья, но со мною

Мой демон злобный, мысль моя, —

И в сердце места нет покою.

Беспечный отдых и кровавый труд,

Сменяясь бурно, радость нам несут.

Её поймешь не ты, комфорта раб,

Чей дух пред бурей сдался б и ослаб,

Не ты, чья доля — праздность и разврат,

Ко сну и наслаждению не рад.

Лишь тот поймет, чей дух над синевой

Вершит победоносно танец свой,

Кто трепет счастья чувствует, когда

Кругом одна бескрайняя вода,

Кто к предстоящей схватке сам спешит

И рад тому, что всех иных страшит,

Кто ищет то, что труса гонит прочь,

А слабого заставит изнемочь, —

Он слышит, как растут в груди его

Прилив надежд и духа торжество.

Благодатны дни юности. Старость любит возвращаться к ним сквозь туман времени. Старец вспоминает в сумерках о солнечных часах утра.

Бывает храбрость, которую опасность сама нарождает.

В колчане дьявола нет лучшей стрелы для сердца, чем мягкий голос.

В любви и на войне идальго мой

Намерений благих всегда держался,

А это козырь выгодный: любой

Им от упреков света защищался

И дипломат, и шлюха, и герой,

Всяк на свои намеренья ссылался

Прекрасные, хоть черти ими ад

Мостят уж много сотен лет подряд.

В ночи огнями весь Брюссель сиял,

Красивейшие женщины столицы

И рыцари стеклись на шумный бал.

Сверкают смехом праздничные лица.

В такую ночь все жаждет веселиться,

На всем — как будто свадебный наряд,

Глаза в глазах готовы раствориться,

Смычки блаженство томное сулят.

В одиночестве человек часто чувствует себя менее одиноким.

В отчаянье есть жизнь — пусть это яд, —

Анчара корни только ядом жили.

Казалось бы, и смерти будешь рад,

Коль жизнь тяжка. Но, полный смрадной гнили,

Плод Горя всеми предпочтен могиле.

В свой час и тот, чье сердце охладело,

На доброту ответит добротой.

В трудах и думах; чувствую, что в мире

Ничтожен я, меж тем как мысль моя

Сильна, как бог!

Вампир с улыбкой херувима ясной,

Для каждого иной, для всех равно прекрасный!

Ведь он творит затем, чтоб разрушать.

Вернемся к людям! Истина таится

В ее твореньях да еще в твоих,

Природа-мать. И там, где Рейн струится,

Тебя не может не воспеть мой стих.

Там средоточье всех красот земных.

Чайльд видит рощи, горы и долины,

Поля, холмы и виноград на них,

И замки, чьи угасли властелины,

Печали полные замшелые руины.

Они, как духи гордые, стоят

И сломленные высясь над толпою.

В их залах ветры шалые свистят,

Их башни дружат только меж собою,

Да с тучами, да с твердью голубою.

А в старину бывало здесь не так:

Взвивался флаг, труба сзывала к бою.

Но спят бойцы, истлел и меч и стяг,

И в стены черные не бьет тараном враг.

Вожди, сектанты, барды и пророки,

Творцы систем, апостолы идей,

Счастливцы? Нет! Иль счастье им не лгало?

Людей дурача всех они глупей.

Возник ли мир по Ветхому завету

Иль сам собой, без божьего труда,

Мыслители не вскрыли тайну эту

И, может быть, не вскроют никогда.

Но мы недолго странствуем по свету

И все однажды явимся туда,

Где очень точно всё узнаем — или

Навеки успокоимся в могиле.

Воспоминание о пережитом счастье — уже не счастье, воспоминание о пережитой боли — это все еще боль.

Вполне корректен был ее супруг

Пятидесяти лет. Оно обычно,

Но я бы променял его на двух

По двадцать пять. Ты скажешь: неприлична

Такая шутка? Полно, милый друг,

Под южным солнцем все звучит отлично!

Известно, у красавиц не в чести

Мужья, которым больше тридцати.

Все в твоих руках: ты даже

Зло именуешь благом, благо — злом,

И прав ли ты — кто знает? Я не призван

Судить о всемогуществе: ведь я

Не всемогущ, — я раб твоих велений!

Все памятники кровью освящаются,

Но скоро человеческая грязь

К ним пристаёт — и чернь уж их чуждается.

Над собственною мерзостью глумясь!

Ищейки за трофеями гоняются

В болоте крови. Славы напилась

Земля на славу, и её трофеи

Видений ада Дантова страшнее!

Всегда теснятся тучи вкруг вершин,

И ветры хлещут крутизну нагую.

Кто над людьми возвысится один,

Тому идти сквозь ненависть людскую.

Встает луна. Какая ночь, мой бог!

Средь волн дрожит дорожка золотая.

В такую ночь один ваш страстный вздох,

И верит вам красотка молодая.

Высушить одну слезу — больше доблести, чем пролить целое море крови.

Гарольд считал, что взор прекрасных глаз

В нем вызывает только восхищенье,

И, потеряв его уже не раз,

Любовь теперь держалась в отдаленье,

Поняв в своем недавнем пораженье,

Что сердце Чайльда для нее мертво,

Что, презирая чувства ослепленье,

Он у любви не просит ничего,

И ей уже не быть царицей для него.

Горда Севилья роскошью и славой,

Прекрасны в ней минувшего черты,

И все ж ты лучше, Кадикс многоглавый,

Хоть похвалы едва ль достоин ты.

Но чьей порок не соблазнял мечты,

Кто не блуждал его тропой опасной,

Пока блистали юности цветы?

Вампир с улыбкой херувима ясной,

Для каждого иной, для всех равно прекрасный!

Да будет свет! — господь провозгласил.

«Да будет кровь!» — провозгласили люди.

Да… Юлия вздыхала и молчала,

Пока уж стало поздно говорить.

Слезами залилась она сначала,

Не понимая, как ей поступить,

Но страсти власть кого не поглощала?

Кто мог любовь и разум помирить?

Она вздохнула, вспыхнула, смутилась,

Шепнула: «Ни за что!» — и… согласилась!

Двумя-тремя владея языками,

Он сей блестящий дар употреблял,

Чтоб нравиться любой прекрасной даме,

Но вот стихов, к несчастью, не писал.

Изъян досадный, согласитесь сами!

Для того, чтобы построить мир, где не будет убийств, надо убить пару человек.

Его и здесь друзья не провожали,

Не кинулась любимая на грудь.

Единственная хорошая сторона в супружестве — это то, что оно освобождает вас от друзей. .

Её платье начинается слишком поздно и заканчивается слишком рано.

Если бы называть все вещи их настоящими именами, сам Цезарь устыдился бы своей славы. .

Если женщина способна любить своего мужа, насколько больше будет она, естественно, любить человека, который не будет ее мужем.

Есть наслажденье в бездорожных чащах,

Отрада есть на горной крутизне,

Мелодия в прибое волн кипящих

И голоса в пустынной тишине.

Людей люблю, природа ближе мне.

И то, чем был, и то, к чему иду я,

Я забываю с ней наедине,

В себе одном весь мир огромный чуя,

Ни выразить, ни скрыть то чувство не могу я.

Жизнь коротка, стеснен ее полет,

В суждениях не терпим мы различий.

А Истина — как жемчуг в глуби вод.

Жуан, как подобает, изучил

Езду верхом, стрельбу и фехтование,

Чтоб ловко проникать — святая цель

И в женский монастырь, и в цитадель.

Жуана свойства дамы средних лет

Скорее, чем девицы, замечали;

У молодых к любви привычки нет,

Они ее по книжкам изучали

Их помыслы мутит любой поэт

Причудами лирической печали.

Ах! Возраст милых женщин, мнится мне,

Высчитывать бы надо по луне!

Зато в толпе, в веселье света мнимом,

В тревогах, смутах, шуме суеты,

Идти сквозь жизнь усталым пилигримом

Среди богатств и жалкой нищеты,

Где нелюбим и где не любишь ты,

Где многие клянутся в дружбе ныне

И льстят тебе, хоть, право, их черты

Не омрачатся при твоей кончине —

Вот одиночество, вот жизнь в глухой пустыне!

Зато я жил, и жил я не напрасно!

Хоть, может быть, под бурею невзгод,

Борьбою сломлен, рано я угасну,

Но нечто есть во мне, что не умрет,

Чего ни смерть, ни времени полет,

Ни клевета врагов не уничтожит.

Зло — лишь путь к добру.

И в жизнь за гробовой чертой,

И в эту жизнь иссякла вера.

И вправду жаль, и жаль, что правда это!

И вспомните, как часто мы, мужчины,

Несправедливы к женщинам! Не раз,

Обманывая женщин без причины,

Мы учим их обманывать и нас.

И если впрямь похитил Прометей

Небесный пламень — в этом изваянье

Богам оплачен долг за всех людей.

Но в мраморе — не смертного дыханье,

Хоть этот мрамор — смертных рук созданье —

Поэзией сведен с Олимпа к нам,

Он целым, в первозданном обаянье,

Дошел до нас наперекор векам

И греет нас огнем, которым создан сам.

И не придашь, хвалясь фамильной сенью,

Пороку — чистоту, невинность — преступленью.

И скрыта боль в улыбке той как раз,

Которой щеголяют напоказ.

И ты грустишь, и боль в душе растет,

Глухая боль…что тягостней, о боже,

Чем годы вспоминать, когда ты был моложе!

И, полный смуты, все вперед, вперед

Меж горных круч угрюмый Чайльд стремится.

Он рад уйти, бежать от всех забот,

Он рвется вдаль, неутомим, как птица.

Иль совесть в нем впервые шевелится?

Да, он клянет пороки буйных лет,

Он юности растраченной стыдится,

Ее безумств и призрачных побед,

И все мрачнее взор, узревший

Правды свет.

Из всех тропинок, ведущих к сердцу женщины, жалость — самая короткая.

Изнемогал от ревности и муки

Я, увидав ребенка твоего;

Но он ко мне простер с улыбкой руки —

И целовать я страстно стал его.

Я целовал, сдержавши вздох невольный

О том, что на отца он походил,

Но у него твой взгляд, — и мне довольно

Уж этого, чтоб я его любил.

Инеса постоянно хлопотала

И очень беспокоилась о том,

Чтоб воспитанье сына протекало

Отменно добродетельным путем:

Руководила и во все вникала

С большим педагогическим чутьем.

Жуан отлично знал науки многие,

Но, боже сохрани, — не биологию!

Искренна скорбь того, кто плачет втайне.

Испанец должен быть солдатом иль рабом.

Итак, поехал в Кадис мой Жуан.

Прелестный город; я им долго бредил.

Какие там товары южных стран!

А девочки! (Я разумею — леди!)

Походкою и то бываешь пьян,

Не говоря о пенье и беседе,

Чему же уподобит их поэт,

Когда подобных им на свете нет!

Их тысячи — и тысячи пустот

Оставил сонм ушедших за собою.

Их не трубою Славы воззовет

Великий день, назначенный судьбою,

Но грозного архангела трубою.

О, если б дать забвение живым!

Но ведь и Слава не ведет к покою:

Она придет, уйдет, пленясь другим, —

А близким слезы лить о том, кто был любим.

Казнь близко, и не будут медлить с ней;

Есть выход — страшный, — но ведь кол страшней!

Как только дверь закрылась, — о, стенанье!

О, женщины! О, ужас! О, позор!

О, лживые прекрасные созданья,

Как может мир вам верить до сих пор!

Произнесу ль ужасное признанье?

Едва лишь дверь закрылась на запор,

Как Дон Жуан, невидимый доселе,

Слегка примятый, вылез из постели!

Как часто гордый маскирует взор

Все виды мук, таимых с давних пор;

И скрыта боль в улыбке той как раз,

Которой щеголяют напоказ.

Когда бы смерть была лишь злом — безумец!

Жить разве я позволил бы тебе?

Когда любовь от знанья гибнет, — кем же

Быть должен тот, кого, узнав, не любишь?

Всезнающим и мудрым херувимам

Любовь чужда; так, значит, серафимы

Лишь по незнанью любят. Что любовь

Несовместима с знанием, мы видим:

Пример — судьба Адама. Выбирайте

Меж знаньем и любовью, — ведь другого

Нет выбора. Адам уже избрал:

Он почитает бога лишь из страха.

Когда прекрасный образ нас смущает,

Нас никакая книга не прельщает.

Когда я прижимал тебя к груди своей,

Любви и счастья полн и примирен с судьбою,

Я думал: только смерть нас разлучит с тобою;

Но вот разлучены мы завистью людей!

Конец! Всё было только сном.

Нет света в будущем моём.

Где счастье, где очарованье?

Дрожу под ветром злой зимы,

Рассвет мой скрыт за тучей тьмы,

Ушли любовь, недежд сиянье…

О, если б и воспоминанье!

Крутая тропка кружит и петлит,

И путник, останавливаясь чаще,

Любуется: какой чудесный вид!

Но вот обитель Матери Скорбящей,

Где вам монах, реликвии хранящий,

Расскажет сказки, что народ сложил:

Здесь нечестивца гром настиг разящий,

А там, в пещере, сам Гонорий жил

И сделал адом жизнь, чем рая заслужил.

Кто живет как мудрый, тот живет страдая,

Так, как умирали на кострах святые.

Кто занял трон убийц — убийством правит сам.

Кто лишь вздыхает — это всем известно —

Не знает женщин, их сердечных дел.

Ты побеждён, и ей неинтересно,

Вздыхай, моли, но соблюдай предел.

Иначе лишь презренье твой удел.

Кто не изведал, как слабы, пусты

Слова перед величьем красоты?

Чей разум был достаточно силён,

Чтобы, восторгом дивным ослеплён,

Не затуманился и не признал хоть раз

Могущество и власть прекрасных глаз?

Кто смертен, тот не должен

Искать того, что за пределом смерти.

Лишь на свободе жить любви дано.

Любая смерть была теперь прекрасной;

Отчаяньем, как счастьем, окрылён,

От страшных ран мгновенно умер он.

Люблю болтать с друзьями до рассвета,

Люблю в журналах мир и на земле,

Правительство люблю я (но не это),

Люблю закон (но пусть лежит в столе),.

Люблю я женщин и всегда любил

И до сих пор об этом не жалею.

Один тиран когда-то говорил:

«Имей весь мир одну большую шею,

Я с маху б эту шею разрубил!»

Мое желанье проще и нежнее:

Поцеловать (наивная мечта!)

Весь милый женский род в одни уста.

Любовь безумье страсти в нем зажгла, —

Так дуб стрела сжигает громовая.

Он ею был испепелен дотла,

Он не умел любить, не погибая.

И что же? Не красавица живая,

Не тень усопшей, вызванная сном,

Его влекла, в отчаянье ввергая, —

Нет, чистый образ, живший только в кем,

Страницы книг его зажег таким огнем.

Любовь к потомству всех страстей сильней,

Извечный сей инстинкт непобедим;

Тигрица, утка, заяц, воробей

Не подпускают к отпрыскам своим.

Мы сами за вознёю малышей

То с гордостью, то с нежностью следим,

Коль результат могуч, всесилен даже, —

То мощь первопричины какова же?

Любовь растет иль вянет. Лишь застой

Несвойствен ей. Иль в пепел обратится,

Иль станет путеводною звездой,

Которой вечен свет, как вечен мира строй.

Любовь тщеславна и самолюбива от начала и до конца.

Любовь, Любовь! Добра ты иль жестока,

Пускай там циник что угодно врет, —

И годы мук не жаль за дни твоих щедрот!

Любую страсть и душит и гнетет

Семейных отношений процедура:

Любовник юный радостью цветет,

А юный муж глядит уже понуро.

Никто в стихах прекрасных не поет

Супружеское счастье; будь Лаура

Повенчана с Петраркой — видит бог,

Сонетов написать бы он не мог!

Макиавелли поучал когда — то,

Что лишь потеря денег нам горька;

Убей сестру, отца, жену и брата,

Но никогда не трогай кошелька!

Лишь эту незабвенную утрату

Нам не прощают люди на века.

Великий флорентинец понял это

И, как я говорил, поведал свету,.

Меняется не сущность, только дата.

За Вольностью и Славой — дайте срок! —

Черед богатства, роскоши, разврата

И варварства. Но Римом все объято,

Он все познал, молился всем богам,

Изведал все, что проклято иль свято.

Мне жаль тебя: ты любишь то, что гибнет.

Мне очень жаль, что наслажденье — грех,

А грех — увы! — нередко наслажденье.

Мне это очень больно:

Но все ж я не могу себе представить,

Что разлюблю когда-нибудь сестру,

И если красота ее поблекнет,

То, думаю, создатель красоты,

При гибели прекрасного созданья,

Утратить должен более, чем я.

Мой жребий — жить, любить, но для чего?

Мы в ненависти все отрады больше видим,

Мы любим второпях, но дольше ненавидим.

Мы все — игрушки времени и страха.

Жизнь — краткий миг, и все же мы живем,

Клянем судьбу, но умереть боимся.

Жизнь нас гнетет, как иго, как ярмо,

Как бремя ненавистное, и сердце

Под тяжестью его изнемогает;

В прошедшем и грядущем (настоящим

Мы не живем) безмерно мало дней,

Когда оно не жаждет втайне смерти,

И все же смерть ему внушает трепет,

Как ледяной поток. .

Мы все шуты у времени и страха.

Мы живём, потому что Надежда обращается к Памяти, и обе нам лгут.

Мы знаем, добродетель Дездемоны

От клеветы бедняжку не спасла.

До наших дней от Рима до Вероны

Случаются подобные дела.

Но изменились нравы и законы,

Не станет муж душить жену со зла

(Тем более — красотку), коль за нею

Ходить, как тень, угодно чичисбею.

Да, он ревнует, но не так, как встарь,

А вежливей — не столь остервенело.

Убить жену? Он не такой дикарь,

Как этот черный сатана Отелло,

Заливший кровью брачный свой алтарь.

Из пустяков поднять такое дело!

Не лучше ли, в беде смирясь душой,

Жениться вновь иль просто жить с чужой.

На всё способна женщина, когда

Она смела, добра и молода…

Надежда — это только румяна, которыми существование мажет себе лицо, легчайшее прикосновение истины заставляет их исчезнуть, и мы видим тогда, какую распутную девку с провалившимися щеками сжимали в своих объятиях.

Настанет срок — и счастье бросит нас,

Раскаянье на сердце ляжет гнетом,

Мы плачем кровью. В этот страшный час

Все черным покрывается налетом,

И жизни путь внезапным поворотом

Уводит в ночь. Моряк в порту найдет

Конец трудам опасным и заботам,

А дух — уплывший в Вечность мореход —

Не знает, где предел ее бездонных вод.

Наука — Обмен неведенья, где лишь одно Незнанье сменяется другим.

Наш век есть век прекрасных разговоров,

Убийства тела и спасенья душ.

Не в силах мы судьбой повелевать,

Но есть одна закон, который вечен:

Умей следить, рассчитывать и ждать

И твой успех на веки обеспечен!

Умей давленью силы уступать

И в жизни ты не будешь искалечен.

Пусть совесть будет гибкое, как атлет,

В рассчитанных движеньях — весь секрет.

Не могу быть гениальным все 24 часа, не останется времени на бритье.

Не оттого ль, для битв покинув дом,

Гитару дочь Испании презрела,

Повесила на иву под окном

И с песней, в жажде доблестного дела,

На брань с мужами рядом полетела.

Та, кто, иголкой палец уколов

Или заслышав крик совы, бледнела,

По грудам мертвых тел, под звон штыков,

Идет Минервой там, где дрогнуть Марс готов.

Не раз бывал в толпе, но не с толпою…

Не то крестьянин. С бледною женой

Он тужит днем, ночей не спит в печали.

Их виноградник вытоптан войной,

В селе давно фанданго не плясали.

Звезда любви восходит, но едва ли

Раздастся дробь веселых кастаньет.

Цари, цари! Когда б вы только знали

Простое счастье! Смолк бы гром побед,

Не стал бы трубный зов предвестьем стольких бед.

Нельзя вблизи сидящих на престоле Стоять певцу.

Непостоянства я не признаю,

Противны, гадки, мерзки мне натуры,

Меняющие вечно суть свою,

Как ртуть от перемен температуры.

Нет Бога, кроме Бога.

Нет мглы темней, чем сердца мрак густой,

И взор тоски — средь всех слепых слепой!

Та слепота бежит любой зари,

И ненавистны ей поводыри!

Нет, лучше сон в безвременной могиле,

Чем юность без любимой, без друзей!

А если сердце мы похоронили,

Тогда на что и жизнь, что толку в ней?

Нет, одиноким быть не может тот,

Чей дух с природою один язык найдет.

Зато в толпе, в веселье света мнимом,

В тревогах, смутах, шуме суеты,

Идти сквозь жизнь усталым пилигримом

Среди богатств и жалкой нищеты,

Где нелюбим и где не любишь ты,

Где многие клянутся в дружбе ныне

И льстят тебе, хоть, право, их черты

Не омрачатся при твоей кончине —

Вот одиночество, вот жизнь в глухой пустыне!

Неужели вы думаете, что если бы Лаура была женой Петрарки, он стал бы всю жизнь писать сонеты?

Никто открыто действовать не смеет;

Мы наших мыслей сдерживаем бег.

Поскольку все поэты — лицемеры,

Мы принимаем вымыслы на веру.

Но в тридцать лет седы мои виски,

Что будет в сорок — даже и не знаю:

Поглядывать я стал на парики.

Я сердцем сед!

Но вдруг, в расцвете жизненного мая,

Заговорило пресыщенье в нем,

Болезнь ума и сердца роковая,

И показалось мерзким все кругом:

Тюрьмою — родина, могилой — отчий дом.

Но видит он опять, что не рожден

Для светских зал, для чуждой их стихии,

Что подчинять свой ум не может он,

Что он не может мыслить, как другие.

И хоть сжигала сердце в дни былые

Язвительная мысль его, но ей

Он мненья не навязывал чужие.

И в гордости безрадостной своей

Он снова ищет путь — подальше от людей.

Среди пустынных гор его друзья,

Средь волн морских его страна родная,

Где так лазурны знойные края,

Где пенятся буруны, набегая.

Пещеры, скалы, чаща вековая —

Вот чей язык в его душе поет.

И, свой родной для новых забывая,

Он книгам надоевшим предпочтет

Страницы влажные согретых солнцем вод.

Он, как халдей, на звезды глядя ночью

И населяя жизнью небосвод,

Тельца, Дракона видеть мог воочью.

Тогда, далекий от людских забот,

Он был бы счастлив за мечтой в полет

И душу устремить. Но прах телесный

Пылать бессмертной искре не дает,

Как не дает из нашей кельи тесной,

Из тяжких пут земных взлететь в простор небесный.

Среди людей молчит он, скучен, вял,

Но точно сокол, сын нагорной чащи,

Отторгнутый судьбой от вольных скал,

С подрезанными крыльями сидящий

И в яростном бессилии все чаще

Пытающийся проволочный свод

Ударами груди кровоточащей

Разбить и снова ринуться в полет —

Так мечется в нем страсть, не зная, где исход.

Но зоркие сходились на одном,

Что он добрей своей надменной маски.

Но какова ни была бы их судьба, а она печальна, что бы ни ожидало их в будущем — их страна всегда должна оставаться одной из самых интересных на всем земном шаре; и уже самый их язык, быть может, требует только большего изучения, чтобы получать все больше привлекательности… Если писание правильно толкуется, то рай был расположен именно в Армении, которая заплатила также дорого, как и потомки Адама вообще, за мимолетное участие ее почвы в блаженстве того, кто был создан из ее праха; там начала спадать вода после потопа и вылетел голубь. Но почти что с исчезновением рая начались и несчастия страны, потому что хоть она долгое время была могущественным царством — она редко была независима; персидские сатрапы и турецкие паши в равной степени содействовали разорению того края, где бог создал человека по своему образу и подобию.

Но мне ненавистны произведения, которые являются чистой выдумкой, даже самый фантастический сюжет должен быть фактически обоснован, только лжец руководствуется голой выдумкой.

Но нет на Рейне одного:

Тебя и взора твоего.

Но посмотри, на склонах, близ дороги,

Стоят кресты. Заботливой рукой

Не в час молитв, не в помыслах о боге

Воздвигли их. Насилье и разбой

На этот край набег свершили свой,

Земля внимала жертв предсмертным стонам,

И вопиют о крови пролитой

Кресты под равнодушным небосклоном,

Где мирный труженик не огражден законом.

Но скорбь — наставник мудрых;

Скорбь — знание, и тот, кто им богаче,

Тот должен был в страданиях постигнуть,

Что древо знания — не древо жизни.

Но слезы льют с улыбкою сквозь слезы:

Дуб долго сохнет, прежде чем умрет.

В лохмотьях парус, киль разбили грозы,

И все же судно движется вперед.

Гниют подпоры, но незыблем свод,

Зубцы ломает вихрь, но крепки стены,

И сердце, хоть разбитое, живет

И борется в надежде перемены.

Так солнце застит мгла, но день прорвется пленный.

Но смолк напев Торкватовых октав,

И песня гондольера отзвучала,

Дворцы дряхлеют, меркнет жизнь, устав,

И не тревожит лютня сон канала.

Лишь красота Природы не увяла.

Искусства гибли, царства отцвели,

Но для веков отчизна карнавала

Осталась, как мираж в пустой дали,

Лицом Италии и празднеством Земли.

Но, перед этим из могилы

Ты снова должен выйти в мир

И, как чудовищный вампир,

Под кровлю приходить родную —

И будешь пить там кровь живую

Своих же собственных детей.

Во мгле томительных ночей,

Судьбу и небо проклиная,

Под кровом мрачной тишины

Вопьешься в грудь детей, жены,

Мгновенья жизни сокращая.

Но перед тем, как умирать,

В тебе отца они признать

Успеют. Горькие проклятья

Твои смертельные объятья

В сердцах их скорбных породят,

Пока совсем не облетят

Цветы твоей семь несчастной…

Когда с кровавыми устами,

Скрежеща острыми зубами,

В могилу с воем ты придешь,

Ты духов ада оттолкнешь

Своею страшною печатью

Неотвратимого проклятья.

Ночь. Море спит. О, как в подобный час

Мы ждем любви, как верим, что любили,

Что друг далекий ждет и любит нас,

Хоть друга нет, хоть все о нас забыли.

Нет, лучше сон в безвременной могиле,

Чем юность без любимой, без друзей!

А если сердце мы похоронили,

Тогда на что и жизнь, что толку в ней?

Кто может возвратить блаженство детских дней!

О море, мой союзник нелюдимый,

Ужели это праздная мечта?

И нет подруги для души гонимой?

Нет, есть! И есть заветные места!

Но их найти — увы — задача не проста.

О нет-нет-нет! Я только тех губил,

Кем был любим, кого любил всем сердцем,

Врагов я поражал, лишь защищаясь,

Но гибельны мои объятья были.

О, воздух горный, где бальзам разлит!

О, звёзды, буквы золотых письмён

Поэзии небесной! В них таится

И всех миров и всех судеб закон.

О, как опасна, как страшна для нас

Порой слеза из кротких женских глаз!

Оружье слабых, все ж она грозит:

Для женщины и меч она и щит.

Общество — цивилизованная орда, состоящая из двух могущественных племен: недоедающих и скучающих.

Он будет жить в преданиях семейств,

С одной любовью, с тысячью злодейств.

Он должен был бессмертными создать нас,

Чтоб мучить нас: пусть мучит! Он велик,

Но он в своем величии несчастней,

Чем мы в борьбе. Зло не рождает благо,

А он родит одно лишь зло. Но пусть

Он на своем престоле величавом

Творит миры, чтоб облегчить себе

Ни с кем не разделенное бессмертье,

Пусть громоздит на звезды звезды: все же

Он одинок, тиран бессмертный.

Он из Америки явился к нам,

Теперь его обратно отправляют.

Растёт народонаселенье там,

Его и поубавить не мешает

Войной или чумой: ведь всё друзьям

Цивилизация предоставляет.

Какая ж из общественных зараз

Опаснейшей является для нас?

Он не умел любить не погибая.

Он совести не знал укоров строгих

И слепо шел дорогою страстей.

Любил одну — прельщал любовью многих,

Любил — и не назвал ее своей.

Она была бесспорно совершенна,

Но к совершенству свет и глух и нем.

Недаром прародители вселенной

Хранительный покинули Эдем.

Она вела старательно учет

Его проступкам; все его записки

Цитировать могла наперечет

(К шпионству души любящие близки).

Все жители Севильи круглый год

Инесе помогали в этом сыске:

Уж бабушка на что стара была

А ведь и та чего-то наплела!

Она идет во всей красе

Светла, как ночь ее страны.

Вся глубь небес и звезды все

В ее очах заключены,

Как солнце в утренней росе,

Но только мраком смягчены.

Прибавить луч иль тень отнять —

И будет уж совсем не та

Волос агатовая прядь,

Не те глаза, не те уста

И лоб, где помыслов печать

Так безупречна, так чиста.

А этот взгляд, и цвет ланит,

И легкий смех, как всплеск морской, —

Все в ней о мире говорит.

Она в душе хранит покой

И если счастье подарит,

То самой щедрою рукой!

Открытий много, и тому причина —

Блестящий гений и пустой карман…

Плач женщины — оружие ее —

Разит, спасает — панцирь и копье;

Сдается Сила, Разум с толку сбит,

Когда, любя, на плач ее глядит.

Покуда Колизей неколебим,

Великий Рим стоит неколебимо.

Но рухнет Колизей — и рухнет Рим

И рухнет мир, когда не станет Рима.

Порой отвага вырастает из страха.

Правда, что в пятьдесят лет редко можно рассчитывать на взаимность в любви, но не менее верно, что в этом возрасте ее можно иметь очень много за пятьдесят золотых.

Признаться вам, доселе склонен я

Не доверять теориям Инесы.

С ее супругом были мы друзья;

Я знаю, очень сложные эксцессы

Рождает неудачная семья,

Когда отец — характером повеса,

А маменька — ханжа. Не без причин

В отца выходит склонностями сын!

Прошла навек восторженность моя.

Бесчувственность меня обуревает,

И вместо сердца слышу все ясней

Рассудка мерный пульс в груди моей.

Пусть ползают привыкшие страдать.

Рабы, рабы! Иль вами позабыт

Закон, известный каждому народу?

Вас не спасут ни галл, ни московит,

Не ради вас готовят их к походу,

Тиран падет, но лишь другим в угоду.

О Греция! Восстань же на борьбу!

Раб должен сам добыть себе свободу!

Ты цепи обновишь, но не судьбу.

Иль кровью смыть позор, иль быть рабом рабу!

Разумный человек обычно пьёт,

Что в нашей жизни лучше опьяненья?

Всечасно упивается народ

Любовью, славой, золотом и ленью.

Без опьяненья жизни сладкий плод

Казался б просто кислым, без сомненья.

Так пей же всласть на жизненном пиру,

Чтоб голова болела поутру.

Раны от любви если не всегда убивают, то никогда не заживают.

Рим! Родина! Земля моей мечты!

Кто сердцем сир, чьи дни обузой стали,

Взгляни на мать погибших царств — и ты

Поймешь, как жалки все твои печали.

Молчи о них! Пройди на Тибр и дале,

Меж кипарисов, где сова кричит,

Где цирки, храмы, троны отблистали,

И однодневных не считай обид:

Здесь мир, огромный мир в пыли веков лежит.

О Древний Рим! Лишенный древних прав,

Как Ниобея — без детей, без трона,

Стоишь ты молча, свой же кенотаф.

Останков нет в гробнице Сципиона,

Как нет могил, где спал во время оно

Прах сыновей твоих и дочерей.

Лишь мутный Тибр струится неуклонно

Вдоль мраморов безлюдных пустырей.

Встань, желтая волна, и скорбь веков залей!

С утра до ночи, с ночи до утра

Здесь праздный люд на улицах толпится,

Плащи, мантильи, шляпы, веера,

Гирлянды роз — весь город веселится.

Повсюду смех и праздничные лица,

Умеренность на стыд обречена.

Приехал — можешь с трезвостью проститься!

Здесь царство песни, пляски и вина

И, верите, любовь с молитвою дружна.

Пришла суббота — отдых и покой!

Но христианам не до сладкой лени.

Ведь завтра будет праздник, и какой!

Все на корриду кинутся, к арене,

Где пикадора, весь в кровавой пене,

Встречает бык, от бешенства слепой.

Прыжок! Удар! Конь рухнул на колени,

Кишки наружу. Хохот, свист и вой!

А женщины? Как все — поглощены борьбой!

Сбить с толку Грусть Веселью не дано,

И всё ж смеется рядом с ней оно.

Бывает, мудрый шутит до поры,

Пока на плахе эхом топоры

Не отзовутся!.. Радость ли? Ничуть —

Свое ведь сердце трудно обмануть.

Скажите: где любви начало? —

Вопрос коварный! Сколько раз,

Едва ты чей-то взор встречала.

В нем пламень вспыхивал тотчас.

А где конец любви? — Не скрою:

Всем сердцем знаю наперед —

Пока я жив, она со мною.

Когда умру — она умрет.

Скука — слово французское, но это особенность наша, английская.

Слезу страданья осушить с любовью славнее, чем весь мир забрызгать кровью.

Слияние гордыни и печали

В очах его болезненно сверкали.

Смеется смерть — костлявый силуэт,

Небытия неведомая сила.

Воскреснет ли весны и солнца свет

Из темноты загадочной могилы?

Смеется смерть… И ей заботы нет.

Кому она страданья причинила

Ужасен символ тайны и конца —

Безгубый смех безглазого лица!

Не то чтобы улыбка до ушей,

А все — таки улыбка остается;

Без губ и без ушей она страшней:

Не слышит шут, а все — таки смеется

Над миром и над сущностью вещей;

Наверно знает он, что доберется

До каждого и что ему в ответ

Осклабится ободранный скелет.

Смеется смерть. Печально созерцать

Веселье устрашающее это;

Но почему 6 и жизни не плясать,

Не радоваться солнечному свету

И пузырьками пены не мелькать?

Ведь все равно системы и планеты,

Века, мгновенья, атомы, миры

Исчезнут в смене огненной игры.

Совсем нетрудно справиться с мужчиной,

Коль он неосторожен и не прав:

Он хочет ускользнуть с невинной миной,

Но тут его хватают за рукав.

Он следует за гневной «половиной»,

Она ж, во утвержденье дамских прав,

Хватает веер, а в руке прелестной

Он хуже всякой плетки, как известно.

Странная вещь жизнь и человек. Если я явлюсь в дом, где живет сейчас моя дочь, передо мной закроют дверь, если только (что вполне возможно) я не собью с ног швейцара; а если бы я тогда (а может быть, и теперь) поехал в Дронтхейм (в глубине Норвегии) или в Голштинию, меня с распростертыми объятиями приняли бы незнакомые иностранцы, связанные со мной одними лишь духовными узами и молвой.

Султан свою четвертую жену

Порадовал улыбкою привета.

Она, желая скрыть свою вину,

Была нежна, как солнечное лето.

(Историю я знаю не одну,

Когда искусство женственное это

Супругов оставляло в дураках

С оленьим украшеньем на висках!).

Счастливы сердца,

Что преданы друг другу до конца,

Что не томятся тайной пустотой

Бесплодных грез…

Так вот каков истории урок.

Меняется не сущность, только дата.

Так, значит, добродетель и порок

Зависят от случайности?

Тогда Мы все — рабы.

Тем, кто глубок, подчас трудней других

Сказать о смутных, мучающих их,

Бессчетных мыслях, слившихся в одной, —

Ей не утешить сердце тишиной,

В словах, увы, страданье не избыть —

Речистым горю не пристало быть.

Терпение! — Нет, не для хищных птиц

Придумано терпение: для мулов!

Прибереги его себе подобным, —

Я из другой породы.

Террор, тщеславье, роскошь новой моды, —

Так мерзок был обратный лик Свободы,

Что в страхе рабству мир себя обрёк…

Тот действует на чувства, тот — на страсти,

Порою даже доводы умны,

Иному нужен кнут, иному — сласти,

Иному даже правила нужны;

Но я чужой не подчиняюсь власти. .

Тот, кто добился счастья, должен поделиться этим счастьем с другими; тогда у счастья родится близнец.

Трудненько было с классиками им!

Ведь боги и богини резво жили

И, не в пример испанцам молодым,

Ни панталон, ни юбок не носили.

Педантов простодушием своим

Смущали и Гомер, и сам Вергилий;

Инеса, что совсем не мудрено,

Боялась мифологии давно.

Трус в положеньи может быть таком,

Что против воли станет смельчаком.

Ты не можешь Весь умереть: есть нечто, что бессмертно.

Ты прав, мой верный друг, ты прав,

Понятна скорбь твоя,

Но у меня беспечный нрав,

Смеюсь над горем я.

Я знаю, слезы женщин — вздор,

В них постоянства нет.

Другой придет, пленит их взор,

И слез пропал и след.

Мне ничего не жаль в былом,

Не страшен бурный путь,

Но жаль, что, бросив отчий дом,

Мне не о ком вздохнуть.

Вверяюсь ветру и волне,

Я в мире одинок.

Кто может вспомнить обо мне,

Кого б я вспомнить мог?

Мой пес поплачет день, другой,

Разбудит воем тьму

И станет первому слугой,

Кто бросит кость ему.

Наперекор грозе и мгле

В дорогу, рулевой!

Веди корабль к любой земле,

Но только не к родной!

Привет, привет, морской простор,

И вам — в конце пути —

Привет, леса, пустыни гор!

Британия, прости!

Ты угодил кровавой жертвой больше:

Смотри, как небо жадно поглощает

Огонь и дым, насыщенные кровью.

Тысячи лет едва достаточно, чтобы создать государство, одного часа довольно, чтобы оно развеялось в прах.

У лиры есть к бессмертию пути,

И неба лучшего нам, смертным, не найти.

Убил себя вином в пылу досады!

Увы, любовь! Для женщин искони<

Нет ничего прекрасней и опасней:

На эту карту ставят жизнь они.

Что страсти обманувшейся несчастней?

Как горестны ее пустые дни!

А месть любви — прыжка пантер ужасней!

Страшна их месть! Но, уверяю вас,

Они страдают сами, муча нас!

Уж час, как слышатся в садах

Хмельные трели соловьев,

Уж час влюбленные уста

Горят в огне безумных слов.

Шум мягких листьев, плеск воды —

Как будто тень нездешних грез.

От росных вин пьяны цветы,

И глубже даль, и больше звезд,

И синева волны темней,

И тает рой густых теней

Во тьме, прозрачной, как хрусталь,

И нежен мрак, и тьма чиста.

Какой красою сумерки полны,

Пока не тронул ночи луч луны!

Улыбки создают каналы для будущих слез.

Хороший муж, как правило, ревнив,

Но часто ошибается предметом:

С невинным он угрюм и неучтив,

А окружает лаской и приветом

Какого-нибудь друга, позабыв,

Что все друзья коварны в мире этом.

А после друга и жену клянет,

Но собственной вины не признает.

Хоть умирать приходится лишь раз,

Но как — вот это беспокоит нас!

Человек — наполовину — прах, наполовину — Бог.

Чем глубже рана, тем упорней след.

Пускай из сердца кровь уже не льется,

Рубец остался в нем на много лет.

Но тот, кто знал, за что с судьбою бьется,

Пусть бой проигран, духом не сдается.

Страсть притаилась и безмолвно ждет.

Отчаянью нет места. Все зачтется

В час торжества. Возмездие придет,

Но Милосердье пусть проверит Мести счет.

Читать старые письма приятно уже потому, что на них не нужно отвечать.

Что в старости быстрее всяких бед

Нам сеть морщин врезает в лоб надменный?

Сознание, что близких больше нет,

Что ты, как я, один во всей вселенной.

Склоняюсь пред Карающим, смиренный, —

Дворцы Надежды сожжены дотла.

Катитесь, дни, пустой, бесплодной сменой!

Все жизнь без сожаленья отняла,

И молодость моя, как старость, тяжела.

Что тягостней, о боже,

Чем годы вспоминать, когда ты был моложе!

Чтобы один прославлен был, должны

Мильоны пасть, насытив землю кровью.

Энтузиазм — это не что иное, как духовное опьянение.

Я был зачат в дни первых слез о рае,

Когда отец еще скорбел о нем,

А мать была еще под властью змия.

Я сын греха; я не стремился к жизни,

Не сам создал свой темный дух.

Я все узнал: предательство льстеца,

Вражду с приязнью дружеской на лике,

Фигляра смех и козни подлеца,

Невежды свист бессмысленный и дикий,

И все, что Янус изобрел двуликий,

Чтоб видимостью правды ложь облечь,

Немую ложь обученной им клики:

Улыбки, вздохи, пожиманья плеч,

Без слов понятную всеядной сплетне речь.

Я живу,

Но лишь затем, чтоб умереть, и в жизни

Я ничего не вижу, что могло бы

Смерть сделать ненавистною мне, кроме

Врожденной нам привязанности к жизни,

Презренной, но ничем не победимой:

Живя, я проклинаю час рожденья

И презираю самого себя.

Я знаю, слезы женщин — вздор,

В них постоянства нет.

Другой придет, пленит их взор,

И слез пропал и след.

Я не смущаюсь смерти, непонятной

И потому не страшной мне, хотя

Она и страшной кажется, как часто

Приходится мне слышать.

Я пью блаженство грозового рая,

Я бурей пьян, которой ты полна.

Я сам бы плакал в эту ночь,

Когда б я плакать мог.

Я сказал,

Что лучше умереть, чем жить в мученьях

И завещать их детям! Если ж это

Тебя пугает, скажем мягче: лучше б

Ему совсем на свет не появляться.

Я смерть считал за существо. Что может

Столь злостным быть, помимо существа?

Я считаю, что предпочтение, отдаваемое писателям перед людьми деятельной жизни, всеобщее внимание к писакам и их писаниям являются доказательством нашей изнеженности, слабости, вырождения. Захочет ли тот писать, кто способен на что-нибудь лучшее? «Действия, действия, действия!» — так говорил Демосфен. Действий, действий, действий! — говорю я, а не писаний, и менее всего — стихов!

Я часто без достаточных причин

Чужие языки употребляю,

Чтоб доказать, что я их точно знаю!